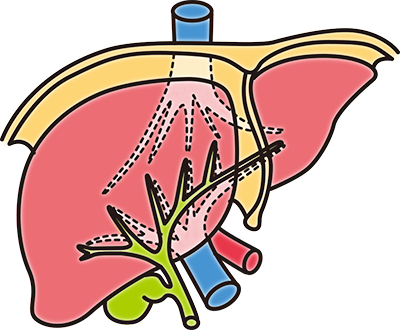

肝臓の病気(肝炎・肝臓がんなど)

肝臓の病気は、肝炎、肝硬変、肝臓がん等があります。糖分や脂質の取り過ぎ、アルコールの過剰摂取、ウイルスの侵入などで、肝臓に異常をきたすために起こる病気が多くあります。

肝臓の病気は、肝炎、肝硬変、肝臓がん等があります。糖分や脂質の取り過ぎ、アルコールの過剰摂取、ウイルスの侵入などで、肝臓に異常をきたすために起こる病気が多くあります。

肝炎

急性肝炎は、肝臓に炎症がおこり、発熱や黄疸、全身の倦怠感等の症状をきたす病気です。

日本では急性肝炎の多くがウイルス性と言われています。感染経路については、経口感染、血液感染、性行為感染等様々で、ウイルスの型(A型、B型、C型、E型、EBウイルス、サイトメガロウイル

ス)によって主なルートに違いがあります。またアルコール多飲、自己免疫性肝炎や薬剤性肝障害でも急性肝障害の原因であることがあります。

急性肝炎が重症化すると、劇症肝炎といった深刻な症状になる場合があります。早めの検査による診断や治療が必要ですので、当院にご相談ください。

慢性肝炎は、肝機能(AST, ALT, rGT)の上昇で評価可能な、慢性的な肝臓の炎症の結果に起こります。原因としては以前はC型肝炎、B型肝炎が主たる原因でしたが、最近では代謝機能障害関連脂肪肝疾患(MASLD)、アルコール多飲による慢性肝炎が増加しています。また自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎の有無も評価する必要があります。それぞれの原因によって治療針がことなりますので、当院にご相談ください。

肝硬変

肝硬変とは、幹細胞が死滅・または減少することによって、肝臓が硬く変化し、機能が著しく減衰する病気です。

初期症状としては、食欲不振や、疲れやすくなった等があり、重篤化すると、黄疸の症状や腹水が溜まったり、吐血、意識障害に陥ることがあります。

血液検査やCTや超音波等の画像診断で検査することができます。

一度死滅して、硬く変化した細胞は元に戻らないため、早期で病気の進行を防ぐ必要があります。早めに当院にご相談ください。

肝細胞癌

原則、慢性的な肝臓の炎症の継続の結果、慢性肝炎から肝硬変へ進み、さらに肝細胞癌が発生してきます。肝硬変の手前の慢性肝炎からでも肝細胞癌が発生する場合もあります。肝細胞癌のスクリーニング検査は超音波検査です。原則、肝硬変が存在する方では造影超音波、造影CT、EOBMRIを駆使して肝細胞癌の診断を行うのが一般的です。肝細胞癌のステージ分類では世界では最も使われてい

るのがバルセロナ臨床肝癌病期分類(Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) staging)です。簡単に記載するとBCLC stage 0 (単発、2cm以下), stage A (3cm以下かつ3個未満), stage B (多発),

stage C (脈管浸潤、肝外転移), stage D(肝障害度C). 癌に伴う全身状態の低下があるとstage 0,A, BでもCになります。

それぞれのステージによって治療方針がことなります。

例えばstage 0, Aでは切除、ラジオ波治療が一般的ですが、他にエタノール注入療法、放射線治療がございます。

stageBでは肝動脈塞栓療法、薬物治療または薬物治療と局所治療の併用、

stage Cでは薬物治療がメインの治療です。

年齢、肝予備能、患者さんのご希望によって治療方針は異なります。詳しくは当院にご相談ください。

特にラジオ波治療については経験が豊富です。以下の論文は英語表記ですが、参考になれば幸いです。